Reise nach Rumänien, Teil 5, Heltau, Hermannsstadt, Zigeuner

Reisebericht von Wolfgang Rill

Ich zuckele mit dem Auto durch die Kurve bei den blauen Häusern. Geh da nicht hin, hatte Katharina gesagt und irgendein Großcousin aus dem Dorf auch. Das ist für die Zigeuner.

Aber im Auto werde ich doch vorbeifahren können. Walter hat mir den Schlüssel gegeben. Er ist da nicht so, lässt mich in Fulda auch auf sein Moped drauf.

Aber im Auto werde ich doch vorbeifahren können. Walter hat mir den Schlüssel gegeben. Er ist da nicht so, lässt mich in Fulda auch auf sein Moped drauf.

Manche lernen es nie, das Fahren, sagt er. Andere können es von Anfang an. Man hat es oder man hat es nicht.

Es kommt schon mal vor, dass ich den zweiten Gang zu hoch drehe, weil der Wagen nur drei Gänge hat. Aber der Rest geht gut.

Ein paar Biegen weit Richtung Medias traue ich mich schon. Die Straße steigt an. In einer Kurve sehe ich einen Schatten. Der Wagen vor mir macht einen Schlenker. Der Schatten ist ein Loch. Ein Bergrutsch hat auf zwanzig Metern Länge die rechte Fahrbahn halbiert.

Beim nächsten Feldweg drehe ich doch lieber um. In Rumänien muss man vorsichtig fahren, hat Walter gesagt.

Muss man das nicht überall? Ins Dorf traue ich mich nicht.

Der junge Deutsche stolz hinter dem Steuer, das wäre toll. Vielleicht doch irgendeine Magdalena oder Anna am Küchenfenster beim Stricken, und sie sieht mich lässig vorüberrollen.

Vielleicht würde ich sogar ein bisschen hupen?

Nein, ich hupe nicht, ich fahr auch an keiner Schönen mit langen Zöpfen vorbei.

Im Dorf gibt es zwei Polizisten. Und die sind sicher Kommunisten.

Im Haus wird gerade wieder Besuch empfangen. Ein ganzer Zweig der Familie aus Kleinscheuern ist eingetroffen. Eher ein Ast mit vielen Zweigen.

Das ist die kleine Mia. Die ist zu dir … warte mal, also ihr Urgroßvater und deine Urgroßmutter mütterlicherseits des Großvaters waren Geschwister und dann bist du

… Ich will gar nicht wissen, was ich zu Mia bin.

Ich sehe, dass sie nicht sechzehn ist, sondern vier. Und für Joppes und Paul und Steppes und Georg und eine zweite Katharina interessiere ich mich auch nicht sehr. Mutter ist in ihrem Element. So viele Leute und sie der blonde Mittelpunkt! Sie lächelt süß, lacht silbern. Wenn ich das Auto draußen anlasse, wird sie es gar nicht bemerken.

{loadposition user8}

Ich komme durch die letzte Biege vor dem Dorf. Die blauen Häuser. Eher sind es Hütten, vielleicht sieben Stück. Sie bilden ein kleines Viertel.

Wenn ich den Wagen auf dem Randstreifen parke, kann ich sehr schnell wieder im Auto sein, falls etwas passiert.

Unser Hof ist hundert Meter weg. Das Auto nur zwanzig.

Ich tappe vorsichtig auf die Häuschen zu. Wird ein wilder Hund mich anfallen? Oder wilde Kinder?

Zigeuner sind Messerwerfer. Bin ich schon in Wurfweite? Die Häuschen sind leer. Sogar besonders leer. Es gibt keine Türen, keine Fenster. Lehmhütten sind das, mit einem einzigen Raum, in dem ein gemauerter Herd steht, sonst nichts. Brennnesseln wachsen über die Schwelle. Der Herd ist schwarz von alten Feuern. Draußen im Unkraut ein zerrissenes Pferdehalfter und ein rostiges Schild. Aufschrift: Pirelli-Pneu. Kaum lesbar. Ich um-runde die kleine Siedlung. Alles verlassen. Und morgen geht es ans Meer.

Vorher aber noch der Nachmittag in Heltau. Lukas und Luki und Ciri habe ich schon gesehen, nur die Bärbel noch nicht, meine Großkusine. Luki, ihr Bruder, ist dreizehn. Vielleicht habe ich Glück? Ich lasse es drauf ankommen und frage nicht.

Wieder stehen wir an der Bahnschranke. Diesmal sind es zwanzig Minuten. Man kann aussteigen und eine rauchen und zusehen, wie Mütterchen ihre Rucksäcke unter der Schranke durchzerren und Fahrradfahrer ihre Räder quer legen. Daneben steht der Schrankenwärter und qualmt.

Die Sonne scheint, es brummt und rattert von den altersschwachen LKW herüber.

Mir fällt auf, dass ich mich hier im Land noch keine Sekunde gelangweilt habe, wenn ich unterwegs war.

Vielleicht, weil es dauernd etwas zu sehen gibt. Nichts ist neu. Und ist etwas gerade fertig geworden, wie vielleicht die Blocks da drüben, dann sieht es doch gleich so abgeschabt und verbraucht aus, wie ich das mag.

Nur der Wasserbüffel, den ein Bauer am Strick durch die Wiese führt, ist jung und stark und hat ein glänzendes Fell und endlose Hörner.

Ganz stimmt das mit der fehlenden Langeweile aber doch nicht. Das Familien-theater und Verwandtschaftsgetue geht mir auf den Wecker.

Neffen und Nichten konnte ich mir noch nie merken, und verschwägerte Großcousins zweiten Grades auch nicht.

Muss ich eine halbe Stunde mit am Kaffeetisch sitzen und mir anhören, dass ich sicher ein fleißiger Schüler bin und was ich denn studieren wolle, oder ob ich vielleicht den Möbelladen übernehmen wolle, finde ich irgendeine Ausrede und gehe auf die Straße. Dort ist die Langeweile gleich weg.

Wir durchqueren Hermannstadt, fahren auf der anderen Seite wieder raus. Hier sind die Greveln (?), sehr schön.

Sogar ein kleiner Zoo dabei. Müssen wir unbedingt auch mal hin.

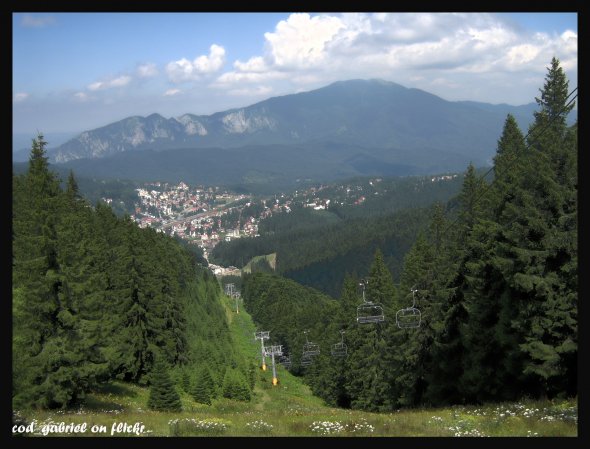

Noch zwanzig Kilometer, dann Heltau. CisnCirie heißt es auf rumänisch und liegt vor den steil ansteigenden Karpaten. Die hohe Rinne, höchster Karpatenberg, sagt Vater stolz, als habe er den Berg selbst gebaut. Man kann hochfahren, aber es ist eine Schotterstre-cke. Sonst sagt er immer, der höchste Berg heiße Negoi. Vor dem Ortseingang wieder eine Wa-genburg der Zigeuner, hoch auf einer ansteigenden Wiese.

Cisnadie hat vielleicht tausend Einwohner und keine Teerstraße. Auch in der Mitte nicht. Die staubige Buckelpiste lässt das Auto schwimmen.

Wir biegen um eine Kurve, da steht Lukas mit seiner Horex. Sie ist sein ganzer Stolz und hat sogar einen Beiwagen mit Beikradantrieb. Ein Vorkriegsmodell, jetzt Familienkutsche.

Wir steigen kurz aus. Er hat uns hier erwartet, weil niemand sein Haus finden würde. Lukas ist dick, nicht besonders groß und er hat ein freundliches, rundes Gesicht. Seine Stimme ist hoch und immer ein bisschen heiser, das habe ich in Großscheuern schon gemerkt.

Ich darf mal am Gashebel drehen. Fahren vielleicht später. Ich ernte einen vorwurfsvollen Blick von Mutter.

Im Auto, als wir Lukas über die Lehmbuckel hinterher schaukeln, macht sie mir Vorwürfe. Das ist für die hier doch etwas ganz Wertvolles, so ein Motorrad. Ist kein Spielzeug. Stell dir vor, du machst es kaputt. Ob die jemals Ersatzteile kriegen? Ist ja schon gut, ich fahre nicht.

Es geht durch Gassen und um Biegen. Dann eine lange Lehmstraße, die offenbar parallel zur Hauptstraße läuft.

Da vorn eine Gruppe Männer. Bauarbeiter. Sie haben einen Graben längs des Weges ausgeschachtet und schwingen Spaten und Pickel.

Der Ort be-kommt offenbar nach und nach Kanalisation. Alle Arbeiter sind gleich gekleidet in Hosen und Arbeitskittel von undefinierbarer Farbe.

Alle paar Meter stehen Soldaten mit Gewehr. Sie haben die Arbeiter im Blick. Keiner der Männer blickt auf, keiner der Soldaten sieht nach uns. Die Männer arbeiten gleichmütig und nirgends stehen zwei beieinander.

Guck da nicht so deutlich hin, sagt Mutter. Das sind Sträflinge, sagt Walter, die müssen hier beim Stra-ßenbau arbeiten.

Kriegen die Geld dafür? frage ich.

Geld? Walter lächelt sarkas-tisch.

Die können froh sein, wenn sie dafür keine Prügel kriegen.

Wir schau-keln vorsichtig zwischen den Hauswänden und den Gewehren durch.

Wenn jetzt der Mo-tor ausfällt, erschießen die uns dann? frage ich.

Das Hoftor ist schon offen. Das Haus ein schmales Gehöft neben einem Hof wie ein Handtuch. Dafür hat es eine erste Etage. Mitten im Ort baut man enger und höher.

Ciri und Luki stehen auf der Veranda und strahlen. Und da ist auch die kleine Bärbel. Jawohl, sie ist klein.

Zwar nicht vier, sondern etwa neun, aber – wieder nichts!

Es drohen Kaffee und Kuchen.

Die geblümte Tischdecke, die bauchige Kanne, das alte Silberbesteck, ergänzt durch zwei Gabeln aus Aluminium.

Aber die Langeweile stellt sich nicht ein. Lukas mit seiner Quäkstimme, der mir alle Augenblicke auf die Schulter haut, Ciri mit ihren Augen, die mehr zu wissen scheinen als die der anderen Verwandt-schaft, das hilft sogar über das ewige Gebäck hinweg.

Vielleicht macht es auch die specki-ge Lederjacke von Lukas oder sein offenes Hemd. Aus dem offenen Hemd sprießen die Brust-haare.

Worum geht das Gespräch? Ich habe es vergessen. Bald ist es auch im Säch-sischen angekommen.

Nur Ciri fragt Mutter interessiert nach ihrem Möbelladen.

Was für Möbel sie denn verkaufe.

Wie es so sei in Fulda. Ob sie da geboren sei.

Ja, sagt Mutter. Alte Fuldaer Familie, aber auch aus der Umgebung, fügt sie verschämt hinzu.

Walter, Vater und Großvater reden mit Lukas Dialekt.

Ab und zu scheint von Lukas ein rumänisches Wort zu kommen.

Ciri wirft besorgte Seitenblicke auf ihren Mann. Opa deutet mit dem Finger auf die Wohnzimmerwand in der Richtung, in der die Sträf-linge arbeiten.

Vater sagt etwas Kurzes und macht sein Behauptungs-Gesicht. Das macht er immer, wenn er nicht weiter weiß und lieber eine letztgültige Feststellung trifft, die keinen Wert hat.

Walter greift ein, versucht offenbar zu schlichten, indem er Lukas etwas fragt.

Aber Lukas schwitzt schon vor lauter Erklärungen, seine Stimme pfeift immer höher.

Opa haut mit der Faust auf den Tisch. Hat er noch nie gemacht.

Vater reißt die Augen auf und greift zum Glas.

Ciri fallen schon gar keine Fragen zum Möbelgeschäft mehr ein.

Sie hilft sich, indem sie den Männern sehr schnell die Wein- und Schnapsgläser füllt.

Tatsächlich ebbt die Aufregung ab. Sie starren vor sich hin, sie stoßen zögernd mit den Gläsern an, sie vertragen sich wieder. Auch Opa wird ruhiger, blickt Lukas nur manchmal noch böse an. Die Augen sind wässrig. Vater lallt schon seit einiger Zeit. Mutter hat nichts mitbe-kommen. Sie hat von ihrem Laden erzählt.

Na, Luki, willst du Wolfgang nicht mal das Motorrad zeigen?

Luki, der Sohn hatte die ganze Zeit neben seiner Schwester auf der Seitenbank gesessen und krampfig ge-lächelt.

Hat er überhaupt schon mal etwas gesagt? Er scheint stumm zu sein. Sichtlich ge-niert steht er auf und geht vor mir aus der Tür in den Hof.

Was haben die denn da drin gerade beredet?

Luki schweigt.

Muss ja etwas Wichtiges gewesen sein.

Luki sagt: Oooch, die! Dann lächelt er wieder krampfig.

Er ist etwas kleiner als ich, hat kurze, schwarze Haare und schon als Jugendli-cher eine ausführliche Kinnlade. Ob er überhaupt Hochdeutsch kann oder nur Dialekt? Ich be-komme es nicht heraus.

C´est la vie! sage ich.

Er lächelt wieder unsicher.

Vom Motorrad hat er auch nicht viel Ahnung. Wie teuer es war, wie alt es ist, wie viel Liter es verbraucht – immer zuckt er die Achseln.

Es sieht aus wie aus dem Museum. Eine schwere, einzylindrige Maschine mit einem Bohnenförmigen Tank und Sitzen aus dickem Gummi, die wie Pferdesättel aussehen.

Seine kleine Schwester ist hinterher gekommen. Sie schaut mich aus schwarzen Kugelaugen an.

Papa meint, es ist aus dem Krieg, sagt sie über das Motorrad.

Wenn wir ausfahren, sitze ich mit Luki immer im Beiwagen. Sieh mal: So! Sie hat Luki am Ärmel gezupft und in den Beiwagen bugsiert.

Schön, nicht?

Ich setze mich auf den Fahrersitz und wir spielen große Ausfahrt.

Auf dem Rückweg aus Heltau kommen wir vor dem Ort wieder an der Wagen-burg der Zigeuner vorbei.

Es ist später Nachmittag. Sie sitzen am Feuer. Manche Frauen machen sich an den Planwagen zu schaffen.

Kinder spielen in der Wiese. Ich würde gerne mal halten und hingehen.

Viele dieser Wagenburgen haben wir nun schon gesehen, besonders an den Abenden. Die Wagen sind hundert Meter von der Straße weg in die Wiese ge-fahren und dort im Kreis aufgestellt.

Wahrscheinlich kommen im Lauf der Nacht neue hinzu.

In der Dunkelheit leuchten die Feuer weithin und die Schatten darum sehen still, romantisch und ein bisschen gespenstisch aus.

An manchen brennt noch die Petroleum-lampe, die hinten links immer hängt.

Das Rücklicht. Vorschrift.

Man soll da nicht hingehen, sagt Walter. Das kann gefährlich sein.

Zigeuner klauen Kinder, sagt Mut-ter.

Sie habe sogar gehört, dass sie Kinder braten und essen wie die Juden.

Doch, doch, das habe sie gehört.

Na, jedenfalls braten sie Igel, sagt Walter. Außerdem verstehen die unsere Sprache nicht, nur manche.

C´est la vie, sage ich.

Ich werde den Spruch nicht mehr los. Vor zwei, drei Tagen hat es angefangen. Zuerst fand man es lustig und klug, weil französisch, ich musste übersetzen, was es heißt.

Dann nahm man es hin, dann ging es den Leuten auf die Nerven, aber sie beschwerten sich nicht.

C´est la vie. Inzwi-schen geht es mir selbst auf den Wecker, aber ich sage es zwanghaft immer wieder.

Hör auf mit dem ewigen Sela – Dingsbums, sagt Mutter.

WolfgangRill

{loadposition user7}

WolfgangRill